从岳武穆说起---小论神将之德

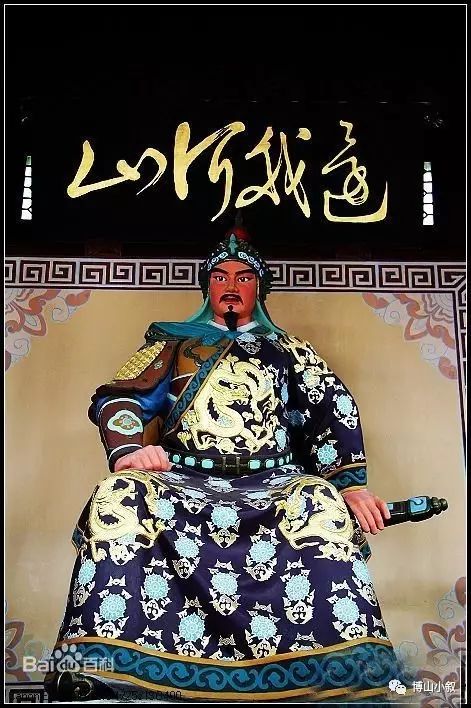

问题:去茅山玩的时候在九霄万福宫看到的,不是说道教祭祀的这些将军多是汉末六朝的败军死将吗?岳飞是沿着一个怎么样的轨迹进入到这个信仰系统里去的呢?

其实和关公那篇一样。岳帅三个特点是啥?

1.武艺极高,兵法谋略无一不是当时之翘楚。单枪匹马闯敌营足见其武艺之高勇。排兵布阵之能也非小说臆造。传说中岳家拳和岳家枪流传到后世,演化成啥?大家心里有谱。所以说其兵法武功极高,不是虚言。兵家通道,自古一家。又是修身有功之人。这点几乎是核心的关键。

2.文采斐然。满江红之怒发冲冠,赤胆忠魂,千年传颂,国士气节,不知感动鼓舞多少人,也不用多言。文能通神,文能载道。能写出这样的诗歌,足见其学不凡,其情至诚。诗言志岂虚言哉。

3.忠节守志。莫须有之罪加身,宁死不反,其义可知。世人称其愚,但文山先生岂非也是如此,守一守节而亡?稍微让步就是高官厚禄。武穆也是如此,稍微放纵自己,给自己找个抗金的借口,就是拥兵自重的一方诸侯,而且还不会有什么诟病,但自此割据势成,乱的是国家,苦的是百姓。武穆深明大义,为公而就风波,其义可昭日月。大义大忠,根本不是那些俗流配提的。说实话,那些龌龊小人嘴脸诋毁先贤真的招人厌恶。

这几乎和关公很类似,基本条件达标了。

百姓纪念是其有义有德,有功有道。一开始朝廷也没有封啥,反以为贼。不然就是自己打自己脸。后来的朝廷册封是顺应民意而用之,宣扬忠孝节义,为自己统治服务。顺应的是民心所向。民心归于其德,这是真正的原因。祭祀封王都是外因,若无内因,怎么会有这些呢?

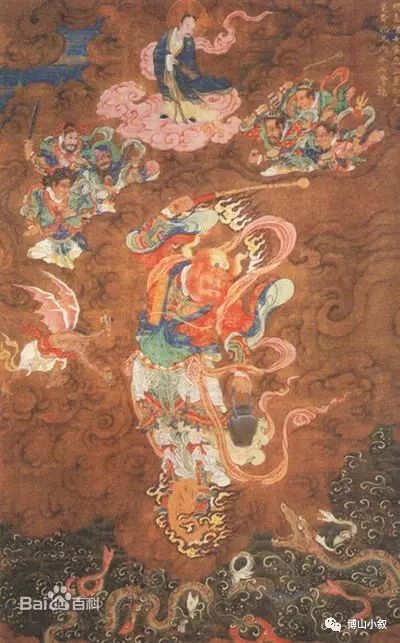

而道教,尤其是宋元以来的新道教真正的将帅体系中有三大类来源:

1.忠义报国,文武双全,生前有义,死后得气。如关岳康三帅

2.星精自然之气所化,本身就是被人格化了,或者得其位而已。比如苟毕二帅最为明显。而且连名讳都是此意。马帅辛帅也是如此。

3.上古以来修行已成的,例如邓张两帅最为古老。殷温赵等等皆是,就是不同时期的。

这些全都是有来历的,没啥汉末败军死将之说。唯一符合的可能就是关公,而说关公是怨气不散之类的,那是小说家写的,初始是为了渲染和尚点化之说,仔细去读读就知道了,乱安上的名目,出于宋代,兴盛丰满于明代,推崇至高代替玉皇于清代。最后就是会道门的降笔之类的了。无非是些宗教心术而已。民间的说法总是不断冲击渗透所谓道教神学。但原本的道教一直在按照一定原则,吸纳民间说法,转化成可用之名兴行教化,这是有标准的。但随着道教实质的衰败,就变成都是这些无聊说法居多了。是啊,这个时代,谁还蠢得去讲啥忠孝仁义。呵呵,傻子很少了。所以各种乌七八糟的说法充斥在世间。随他们去吧。

但以上的原则是可以从这些将帅来历中看出来的。何来汉末败军死将之说?败军死将多了去了。武艺高强的也不在少数。咋就这几位成了将帅了?难道只有名声大的原因吗?还是说百姓民间感其德,尊其义,恰恰是符合道门某些标准了呢?

再退一万步说,为啥二爷能死而不忘呢?还是得气了,所以还是得看重点才对。为啥能得气,将军难免阵上亡,上场打仗的将军哪有那么想不开的?尤其是被俘而死,早就有心理准备了。三国乱世,哪个当将军的不清楚这点?各为其主而已。尤其杀人盈野之将只要不是战死沙场有极大的痛苦在身,根本难成怨愤之身。以后会写。所以还是不懂行才会说出这样的话来。无非是自抬身份,自比师真而已。

岳武穆更是甘心受死,含冤却非怨。怎么总有人要抹黑,编排这些忠义之士?造作些什么怨厉之说?实在太民间了吧。总是迷于表象,常会流于阴祟。说关帅是愤王,这是宗教上为了说是智者大师点化编出来的。湘地多巫,往往有些弄鬼之人,用名头大的安在某些事上,好能立庙飨祀,名不对实,倒是恰如其份。呵呵啦。民间说个啥都当真,不知是无知,还是有意。

世间总有一种玷污崇高的恶心心术,好给自己的阴暗无耻找借口:“看那些传颂的有德之人,不过都是假的,和我也没什么两样。那我缺德也属于正常。”这种补偿心理作祟下,见什么都是小人阴诡之心论之。各种诋毁,各种谣言加诸于这些英烈贤德之人身上,为了合理化自己的过错,破坏的无非是百姓心目中忠义的榜样,败坏的是民风,得到的是什么?只有自己日后才清楚了。神确实很多是人造的,我们当然清楚,但神道设教关键不在这些上面。而是这些形象里内蕴的神气精神道德才是其实。

被祭祀的古人多了去了,为啥所谓能成神明的极少数呢?明朝大太监最喜欢给自己弄庙,活着都有祭祀的,香火鼎盛也不是没有的,但没见得有啥好?因为他们虽然明白祭祀表面之功,但不明白最根本不在那些事情上的。被祭祀而成神,你得有基本的底子,要有标准达标的。这个标准恰恰是其生前一生之行为。这些真实的,才有真的有用,不识其中之要,烂泥扶不上墙的。什么祭祀都没用,因为自然真实面前一切虚名假功都是没有意义的。没做过的事往自己身安,百姓被骗,天道却不会,所以根本是左道惑众之罪。古来总有些术家以小聪明,弄些机巧,想要如何如何,最后还是竹篮打水,更有陷入难言之痛苦中。修道就该铁了心吃了秤砣一样,才能御变不离其一。朴拙胜机巧,不求而得。还是义利之别,机关算尽太聪明,反误了卿卿性命。一味求快,一味求巧,搬起石头扔不出去,会咋样?^_^欲速则不达,其实掉沟里居多。^_^

那引申到道教将帅之事,也是如此,他们无一不是自身达到了基本要求,才有后面各种可能。而师帅体系,往往是师徒教化感召,然后才可招遣。而不是单纯的施压契约。当然有这种不听就要化成清净风的说法,那是有原因的,但并不是所有都是这样的。

招将遣帅借师真之德,而德必有威,才有所谓招遣听命。也就是所谓“契约”之力,但你们有没有想过师真是如何做到的呢?王帅随萨翁一十二载之故事,几人不知?但谁又真的当回事,去做了呢?

师真用命以德为先,有德才有道,法才灵。各个经本对于高功的德行都是有明确描绘要求,今世又有几人做到呢?念着痛快,不往心里去,不在身上行,为啥?因为这个环境,这个职业中江湖气氛太浓,很难做到的。^_^。做不到,了无其实。整天吹什么内练,就那德行也没可能,脏兮兮的不知练得是啥,招的是啥才是真要问的问题。

一个淫荡贪婪之辈,利欲熏心,但凡神将有灵都是嫌弃之极,若是有真诀传承,看在你祖宗师门的面子不砍你就不错了,自然不会相应。而你德行无亏,又专心进业修道,忠义不亏,两气相合,自然暗中庇护,到了一定水平,直接可以沟通请用,有些东西远比法本上清晰明确。一用就灵。就和两个朋友之间交换电话号码email联系方式一样,为啥?他们都和正经道士一样,是求道修道,志同道合,不会所交非贤。而见不善不敢不远。道士心中无敬,遣之如玩偶,生之以浊杂,符中生出来根本不是其神之实,根本沾不得正主边而已。不知从啥时候开始,道士连最基本的敬意都没有了,那这路也就剩下个名字。

不修身就是走过场唱大戏,修身不修德,身必不修。修德不修学,德必不全。修学不以修身行之,其学必空无其实。

能招遣办事固然好,但祖师留下的路径是为了后人能走上来,变成自己,超越自己,而不是停留于用用就好。所以古时行法行科,兢兢业业不敢丝毫分心败德,以此方能进修。

祖师当年都有明言,希望自己徒子徒孙以此进德入道,这才是真学他们这路的法子。才有以法修道的路径出现,不知何时起,本末倒置,重末轻本,无本岂有末,以致本末皆亡。唯剩湿灰,岂有复燃之能?

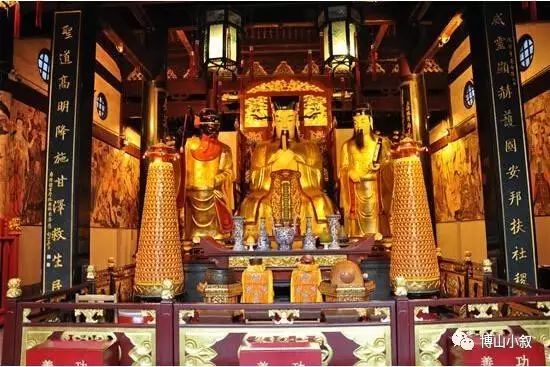

道高啥啥,德高啥啥的,其实就是这个意思的对联版哈,^_^真的要好好想想才可以啦。“惟愿君心合吾心”,一语道破其中之奥。行其心则气合,虚文言辞不过是件衣服。其实现在至多能摄召的都是这些神灵其德所表留在天地间的余气,无人忠义,则忠义亡,无人仁孝则仁孝没。神将以此为德,岂会再来?那还能连的上才怪。还能有力量才怪。难怪都难以触及本质,自以为算个啥气来处就能如何就是秘诀,其实早就不是那么回事了。等你真正有了得到他们认可的行为道德,自然就又不一样了。神将非是无灵,长久以来都把他们当木偶用,更有行法之人,自以为变神持讳就高人一等,垃圾堆一样的恶气满身念句啥想个啥,就真以为自己能变师真,就能遣将?哎,想的太美了。所以路子从根本就不对的。神将师真都是修行有成之辈,粪土小兆,招遣用气,无非看师门的面子。所以分点余气或者干脆就是人之香火所成。根本是大车之尾尘,洪流之点滴,全无灵动智能。自然没有经文那些威力了。真正的雷法迅捷无比。师曰:“雷神往来,倏如飞电。世俗纷举,难以久淹。召至疾遣,毋事虚文。”现在有些虚文口花花秘诀太过了。文胜质则史,早无当时的气象了。^_^。

最后,这种神明以德为质,以行为实是贯穿真正道教各处各个层面的。但谁人真的当真了?真的学在身上了?都说道教衰败,不败才怪啦。^_^

城隍土地体系其实也是这样的,生前忠义有德,死后,不管咋死的,反正也被认作是能保民安靖,所以才被人祭祀。而确实有横死,冤死的比较容易遗留下来,但关键在于自古怨厉之辈多也,为啥只有忠孝节义之辈才能因祭祀而成道教的神灵呢?因为怨历之气未能蒙蔽他们的良知,这是生前贤德忠义所积所修所留,才能保持一点灵光,死后破除蒙昧,才有真的封号乃至职能的。还是靠自己的内因。靠着自己一生行为积留下来的清明才能自行破除怨气。城隍的故事很多,大家可以好好读读,用点心能读出其中的干货吧。

至于汉末败军死将之说,大概是对三天六天的不全面认识造成的吧,情有可原,但与事实不符。不是那么回事的。这些原本要写的,但看起来没必要了,写再多知识性的东西,不去行其实,那无非给那些吹牛的大湿加上干货点缀,包装成他们骗财骗名之事。

湿灰难复燃,根败果难成。人天渐已远,空衣久难全。