佞佛宰相献给佞道皇帝的道教神学作品---《三才定位图》

上次有朋友没有看到这篇,这次再推送一次,我们一直在熟悉公众号使用,有些错漏,请大家包涵。^_^。没看到留言即可,下次会补上。

这是知乎上的一道题。主要是有人在道藏上见到这本《三才定位图》里有三清天之上的虚皇天,来问虚皇天以及虚皇天的五种神名是什么意思?此书是北宋宰相张商英献给宋徽宗的。一位是有名的佞佛宰相,一位是有名佞道的道君皇帝。最后国破身亡。

佞者,巧语谄媚。玩物丧志,不尽其职,好而不知其恶者,佞也。不好好治理国家保家卫国,整天琢磨当活神仙的道君皇帝和不好好工作的信这个信那个的宰相,都是佞,这本就是佞佛宰相献给佞道皇帝的自编神学经典。又因为是官修道藏,自然收录其中,还放到了洞真部。^_^

徽宗的艺术成就没人能够否定,但这不能代表什么,写再好字,画再好的画,但不好好做好本职,也是会出问题的。所以大家修道之心固然好,不过要以徽宗为戒,不能忘了本职工作,那才是尽职守本,才是践行其道的,而非反之。

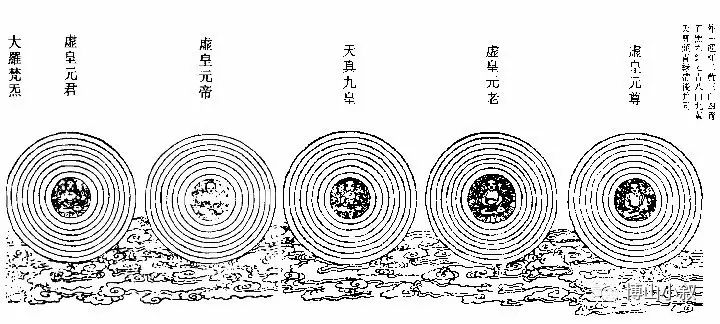

首先,虚皇本身就是玉清元始天尊的号,后来演化成一种阶位,大道的阶位。

所以上清玉晨高上虚皇等等称谓也是存在的。但这个时候就要称元始天尊为成无上虚皇。虚皇就是虚中之皇,再无之上的道阶了。

其次,这位张宰相也是个“传奇”人物,早年家中好道,他深受影响,青年时候经常谈玄,还穿着道袍到处溜达,所以在朝堂之上素有道名,后来信了佛就成了所谓的护法居士。而宋代皇帝好道,他又因为早年渊源,成了很多道教文献的梳理编纂者。张有佞佛之名,宋徽宗有佞道之名。所以他们搞出来的道教神学的东西真的很逗。

所以这册书被定性成一位佞佛的宰相写给佞道皇帝的道教神学书册,《三才定位图》里面的观点很多都得在这种背景下解读才有意义。宋代皇帝为了彰显自家的正统,构造出了赵家祖宗是天上某位大神“九天司命上卿保生天尊”位置极为尊崇,所以宋代的道教在这种背景下构造神系的,等于是和着泥巴的玉石碎粒。而了解宋代道教的人都清楚,宋代道教实际上是有新旧之别的。有些被奉为经典的某些经,其实是当时被旧有传统批判的。但为了迎合某些政治情况,所以新的经典在和旧的经典冲突融合中成了所谓的正宗。。。世俗的道教一直都是被这种事情裹挟着在泥潭中匍匐前行的。沾了多少脏东西不言自明,若无分辨之学识,只怕会成垃圾站。

就拿此经来说,天真九皇和卦气的关系就有政治目的。天真九皇其实就是在给保生大帝再次找个更深根脚的一种神系构造,要比唐代李姓更深的,所以才构造出虚皇天。这种就和神霄九皇有类似之处,只不过不是大家熟悉的一种神学范畴。其实在三清天之下就不见得是种卦气分布了,何来三清天之上的天真九皇和人间卦气的关系?

所以最起码下篇:

我们完全不同意。^_^。这基本以人间历法推断别处,只能说是乱讲的。主要是三教合一的虚名之下,不仔细分辨,就要把打上儒家最高经典标签的易经体系以某些浮躁的方式代入到道教神系中,满足尊儒亦尊道的纬学瞎编。其实道教原本继承经纬之学,岂会没有卦气的解释,完全不是这种啦。张宰相历经三朝,又是佛,又是道,又是儒的,又想在宗教上有建树,又要彰显有学问,又要当官,又要弄斋醮替皇帝祈求国运,又要健康长寿,又要死后超升,种种想要的太多,可以都不曾精深进去。才会有此过。那么以他宰相之位却拼凑出来这种文书。而后世评价皆以佞论之,实在是竹篮一场的。

所有的造作都是为了尊崇宋代皇帝祖先为超越唐代神系尊神,这是宋代很多宗派一系列活动背后的真正原因。徽宗号称道君皇帝,其实是僭越之极的做法,结果大家也都清楚了。上有所好,下必媚而献之。还好今世开明,不信教的世俗社会主导,不然可就热闹了。^_^。

而最后的结果,此书唯一的功能,就是给和尚们授之以柄。此经之后的佛教类书中多以此经说事,说道教抄袭,连带着把三清天贬为佛教某种说法。多新鲜啊,这是佞佛之人写的道经,完全不知道教内部的逻辑,可不是被人诟病吗?在至元辩论中,这也成了佛教攻击全真道的一个武器。^_^,这算是啥?内奸吗?所以我最不喜的就是明明穿着道袍,却整天以旁门左道为尊的“道士”,我们礼敬万物,可以尊重外道,但要有节有度。跪菩萨比礼祖师还重,这是里外不分的无礼之辈。还有什么出对了家,入错了门的说法,言下之意是应该当和尚去。这种人不是没有,日后也是授人以口舌的祸害。干啥吆喝啥,赖祖师吃饭,却推崇旁门左道,不学无术,其志不纯,愧言道子。字不识一斗,菩萨咒会念一堆。真是“好道士”哈。小节大义,不可不分。见不善不可不远也,大家见到这样的躲远点就是了。

其次,即便如此《三才定位图》也有其价值,也就是干货哈,哈哈。但不见得在这些宏观的架构上,也就是说虚皇天原本就不是单独存在的,或称为是大罗天的别称,而大罗天本就是三清天共有的一种特殊位置。而不是单纯的凌驾而上。道藏中常语“三清之上”。其实就像楼上的意思一样,是住在楼中之意,而非楼顶上面还有什么的意思。大罗天更是祖师爷不开放根本没人进的去。就和大道为三气所承一样的道理,自然是无上虚皇元始天尊天宝君为主。张宰相只是道听途说加上自己附会政治需要搞出来的奇葩神学。虚皇天的说法在他之前就有流传,是大罗天之异名,在道教中同实异名之事太多了。但虚皇天中的神尊就是他瞎编的了。只不过即便如此,人为之中总有点自然真实的干货啦。而其余部分大体是唐代道教的言论的再组织,所以也没啥,关键是这经配图蛮好的,^_^

其次,道藏根本不是所有的经都是对的。更不是都要读的。越读脑子越乱,神系神学根本不是一个年代的,经文也非一门,所以但凡学道必然不会教阅藏。

这根本不是道门的作风,道不欲杂的。所以号称通读道藏可能做学问居多。道藏者,藏道也,我貌似也写过。木藏于山林,水藏于川海。所以读什么,怎么读都是有讲究,有目标的。为啥?因为收录了大量这类的半真不假的文字。就如此文一样。若非有解毒的,一定会被带歪了。拿道藏里面的东西说事,而不考虑其宗流历史其实也是值得商榷的行为。修道这事比大家想象的专业多了。里面门槛之多,丝毫不差于世间顶级的学问,而若以行论之,还要远超。所以正因为艰深,才容易导致各种言论纷出,也是没办法的事情吧。

最后,此经为什么会收录于道藏呢?道藏必然是国家帝王之命而编修。试问你修的时候,少一本明确有流传的,又是儒生大官作的经文,帝王儒生又很外行的时候,会不会丢了乌纱或者干脆被人构陷掉脑袋?而张宰相本人就被命为道藏编修了。我记得最起码是参与编万寿道藏的,所以就和今人一样,自己写的东西一样找这个辙收进去。他还主导了金箓斋仪式的某规范修编,所以其中很多东西虽然沿用科仪三师之说,但也有不少他臆测加入的不妥之处。再次佐证道藏中不光这些经文不见得都靠谱,其余也多有不靠谱之处。

后世明代万历道藏,很多是看的差不多,有点干货的,能收就都收进去了。因为什么?因为修道水平下降很严重,因为元代毁藏以来,能留下道经不算多了。所以能收都收进去,充门面的心思只怕不是没有。而甄别能力远不如唐代宋代的。虽然如此,依然比今人的强得多,但仍旧有很多有意无意混在其中的。不过,这样无为而成的森林,藏木于林,反倒暗合时机。自家知道该看什么不该看什么就可以了。而本书最有意义的是它的图啦。很难得传下来,描绘了宋代的一些细节,所以也该保存在道藏中。不过这种神学,这种把宋代皇帝祖先强造成诸神之上的尝试后来少有人提,大家心里都知道为啥。就是当时陪着佞道的皇帝玩呗。^_^。而对后世就是一个警告。并不是好道,佞道,天道就予之。打着道的名义没用的,一切都是历史中出现过了。

所以道不是一个宗教性的概念,虽然道教确实是先辈用以承载如何接近道的路径,但其中泥沙俱下,根本有些是不能都拿来用的。尊道必以行之为要。那么该干什么就干什么,此为尽职,就是道在人层面最现实的准则。看看历史上佞佛佞道的皇帝官员文人吧。哪个真正得好了?梁武帝饿死宫中,唐玄宗一手好牌自己打烂掉,而且很多道门宗师都劝过他,不要整天好小术,治国保民就是行大道,不听呗。宋代道君皇帝被俘,千古耻辱。明代差点被勒死的某帝。。。都是佞道误国之辈。所以啦。对道教这个宗教贡献大,未必对民众国家好,也并非是在修道。很多事不是烧香磕头吹牛就管用的,信道是真正理解践行不离守根之道,你活着依靠的是你的职责,也就是本职之德行,舍此既是离根,不守其根,就长不好。不行守根,既非信道。作为宗教,道教并不是全都是好的。历史上的文中之事多也,枚不胜举。已经不是砂中取金了,而是垃圾堆捡宝珠。朱子所言确也。很多小朋友单单迷恋那种汉沙文主义的宗教文化氛围,不好好学习,不好好工作,不好好读书,不好好锻炼身体,这样早晚是个江湖混子,文玩昆曲爱好者而已。这样的例子一抓一把。岁数一大,无非就是些自以为是而已。

以此可见,在道教研究方面,既不能只有解构分析的学者,也不能只有信仰神学的道士在搞,两者互相制衡琢磨方有可观吧。^_^。少些佞道佞佛佞神的总是好事。学者们的研究,解构对于平衡这类问题是极有好处的。所以两边都不能少。^_^