民间故事--箩

昨天和论语小组的朋友聊天,聊到以前到处溜达时候的事,使我想起更早些时候的一些民间轶闻。其实我们有很多这样的故事,平时怕引得大家误会而迷信,不肯讲出来,总是一本正经讲大道理,其实我生性好笑,一点不严肃,o(∩_∩)o 哈哈。现在讲出来,是觉得经过这么多时间和精力的铺垫,相信大家,最起码一直和我们相伴的朋友不会满足于表面说辞,而去深思背后的意义。

这次选了三篇。短,中,稍长。

第一篇关于所谓欠债。

第二篇是风水和德行。

第三篇是所谓异类修行的故事。

我今天先讲个短篇的。大家仔细看看后可以给我们留言。也许比我干瘪瘪的写大道理更有意思。o(∩_∩)o

正文

话说在解放前,南某地的农村,有一户人家女儿出嫁到临近的村子去。丈夫家比娘家富裕一些,老两口也比较欣慰。女儿呢,也算孝顺。就是生了孩子后,就不如以前那样总回娘家了,心思都在照顾自己这个家上了。不过这也很正常,出嫁就是另一家人了,所以老两口也没说啥。但是总归是觉得有点疏远。

有一年收成不好,老两口家里粮食快没了。一商量就打算去女儿家借点粮食去。老太太就拿着一种叫“萝”的器具去女儿家去借米。萝其实也叫锣。因为是铜锣的形状。

各地的叫法不一样。这种萝是有两面的,一面有小臂一样深,一面有半指深。两面看上去是一样的。这是和斗升都是不一样形状的装粮食的器具。

老太太拿着萝来到姑娘家。

姑娘一见亲妈来了,很热情,就迎上去,说:“娘,你怎么来了,赶紧进屋喝口水,都挺好吧?”

老太太说挺好的。然后进到屋里,扯了会闲天。然后有点不好意思开口说到:“女儿,今年收成不好,咱家啥情况你也知道,有点。。。我寻思着你家可能还成,想来借点米,日后肯定还你们”。

女儿听了,就赶紧说:“那没问题,亲爹娘还客气啥?娘,粮在仓房,您自己随意拿就好了。”

老太太慢慢悠悠的来到仓房,开始往萝里装米。待到装完平满之后,还特意叫女儿来看,说:“女儿,你摸摸,我装了这么多,平平的,到时候也还你这么多的”。女儿赶紧说:“娘,看您说的,你就用吧,没事的。”

老太太果然没过多久就来还米。一样平平的,叫她女儿摸,女儿扭不过老妈,就随意一摸,就点头称是,心中也觉得老妈有点矫情了,自家女儿借点米还用这么讲究吗?老太太最后总是要说一句“是还上了”。而过不多久,老太太又来借米,女儿一样是没所谓就叫她去自己拿。这样一借一还,有些频繁。慢慢女儿也觉出来有些不对,但也没去深思,这种状况持续到老太太几年后急病过世。

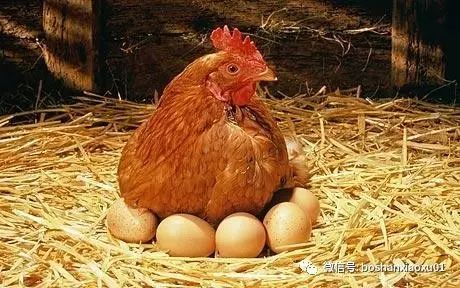

丧期没过多久,女儿家就里就飞来一只鸡。女儿挺奇怪,还以为是村里哪家邻居的鸡不小心跑过来,就等着别人来找。奇怪的是,这个鸡每天下两颗蛋,天天不断。女儿心说这倒是很少见,得给它单独放着,回头人家来找,鸡蛋不能少给人家。结果一个多月都没有邻人有丢鸡的事情,他还叫丈夫去四处问了下。结果还是没人来认。慢慢女儿也习惯了这只鸡的存在。也就单独养着。而且还发现这鸡啥也不挑,什么都吃,而且依然是每天下两个鸡蛋。这样一直持续了三年。天天两颗鸡蛋这么生着,被周围邻里都传为奇事。有一天,这鸡死了。女儿悲从中来,抱着这母鸡大哭一场,还念叨她的好。

当晚女儿做梦了,梦见她妈了,那个老太太。老太太在梦里和她说:“那个母鸡是我变得。我死后他们不叫我投胎,因为我欠你的米。所以变成母鸡来还你。一天两个鸡蛋,你不知我下的有多辛苦,但是没办法。必须三年之内还完。我每天不知要吃多少沙子,多用力才能生出来。”

女儿很诧异,说:“妈怎么会呢?”

老太太叹口气说到:“每次借你米的时候我用的都是萝深的一面,但还你的时候都用的是萝浅的一面。还每次都和你说还上了。但实际这样不叫还上了,所以才会变母鸡生了三年鸡蛋还上的。不然走不了的。现在终于完事了。”

说罢了,老太太一脸释然。女儿梦醒了。

我们的小寓言也结束了。

大家有啥领悟嘛?母女之间为啥会这样相欠?可以和我们分享下读后所得,谢谢哈。

另外,大家不要在意转世这种说法,关键不在这里,这是一种方便不了解的老百姓理解的。就如道教经文一样,用了很多宗教外衣来劝诫,警醒,这是没办法的事,因为宗教文化在那个时代民间就是以这种通俗的方式才能传播。那么虽然有负面的影响,但先能完成最主要的问题,就和做药一样,副作用固然有,但也可以用搭配以平之吧。所以道教每隔些朝代就会有新的教派出现,其实就是作新民的复其初的实学。日后等后人出了问题,自然有后人想办法处理吧。只要文明精髓不断,这些应用类的问题相信后人的能力才对,不用操那个心。

PS:

我们这个周末又在练习做不同的香丸。然后有位同学经常莫名其妙冲着我们笑。我也不多解释了。直接写出来给大家看。比如说,当我讲到,儒家之学是要取之于民,用之于民的。他就乐的前仰后合。当我们讲到“为民请命”时,他又莫名其妙的笑出声来。o(∩_∩)o 。中毒只怕是有些太深了哈。o(∩_∩)o 蛤蛤