气论&迷思

诸位参加高考的同学辛苦了。好好放松放松吧。^_^。注意夏天不要去野地游泳,尤其是各种大考结束的学生。

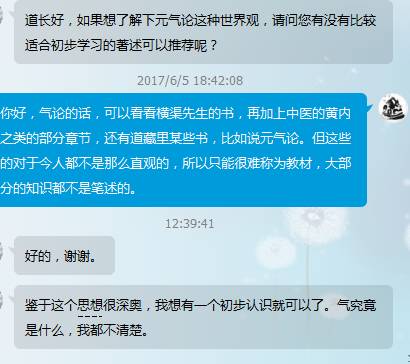

朋友们经常问气学的书籍。但很遗憾没有特别清晰的书籍,我还是简单写写为啥。

很多知识是难以述之于文字的。所谓口耳相传是不得已。甚至有些都不适合宣之于口。气学的某些部分就是如此。这是自然的限制,不是人为的。

气论很难真正完整掌握,所以我们一般推荐唯物就好了。这是非常现实,而且有历史教训的,我大概写写其中的误区,省的大家跑偏了。

源流:气论作为一种思想的明确提出很晚了,已经魏晋隋唐之间了。为啥呢?因为当人在不自觉用的时候,没有其他东西可以比较的时候,根本不用另立名目。而是理所当然。此谓之朴。反之,当我们开始重视其名目的时候,需要名正言顺的时候,就说明其实受到了侵扰,导致了不得不立名以正之。而当立下名来,就会慢慢开始有以名坏实的事情。诗书不曾有气字,但用别的字,异名同实也。在两汉之前,气论都是占绝对统治地位。所有的学问都是以此为公设的,所以基本不用提,拿来就用即可,所以那个时代没有特别讲解的文字。

后来因为异学纷起,先辈们才开始立下气论名目,却不大肆宣扬。所以气论之名不显。但丝丝缕缕贯穿于我们整个文明生活当中。当然我讲的是古代哈,^_^。很多朋友问啥是气?其实可以反问一句,啥不是气?

理论分支:气学在学术界其实是横渠先生的关学。虽然是以气论为主的,但其论以其最根本之处最精,其余往往也有别出之言。不见得皆是可取,最起码对我们来说是如此。而他之后的船山先生其实也是如此对待。船山之学太杂,且遗老之气颇重,所以有些地方或有不平。所述可参考不可尽信。而明代还有一位持气论观点的思想家,名为王廷相,其著述《雅述》中也有断断续续的气论的描述。但一样是不见得都是对的。理学中也有气学的影子,但不以其为根本。但分别之处,往往在于最根本之处是理之气,还是气之理。那么除此之外,很多东西都是互通的。所以为啥我们并不避讳理学,因为在具体的应用上,往往是可以借用的。

以用为学:中国古代学问两大分支:汉代经学和宋明理学之间有一个明显的区别的,就是对于理论化的构筑态度的不同。经学不构筑理论大厦,细节就是真知。各种具体的应用中恰恰完整的体现着其立论的根本要点。不需要单把形而上的东西单提出来,所谓器道一体。

而理学为了应对异学的冲击而诞生,异学善于系统化构筑思辨的优势,而随着人的发展,这种趋势得到了追捧,所以开始了理论构筑。这种构筑在中国学问上可以说是一种“倒退”,是穿牛鼻。因为大自然没有那么明显的层次和理论,那些是人为的。所以不管怎么讲性理,依然是人的性理,而非自然天人之学。这点是理学不如经学之处。但人心日散,情欲渐重,好高骛远,以逸待劳的理论成为了时代的需求。就像现代人治学的习惯一样,一上来就要问啥是气?那我可以同样去问啥是物?啥是识?啥是神?其实一样是说不清晰的。为啥?因为越简单的问题越难给出精确地答案。而这个几个问题你只要把答案的关键词换一下,是通用的。嘿嘿。但细细深究进去,却各有特性,绝非一类。

理学的出现是时代所迫,我们说的时代是天人合发的,所以你不这么干,就会被人淘汰,是故理学是应时而出的时学。才成为主体的。所以对气学的了解往往可以从理学中参考一二,比如《北溪字义》等等。而基本精神依然是传统文化中的精粹,比如说《三字经》这种蒙学中蕴涵着基本原则恰恰是自然之道在人道中的体现,而学序专勤恰恰是气的基本性质,我想可以这么说,或者说是阳气的某些基本性质的人间化的体现吧。所以开蒙很重要。因为其实后面的学问知识修行不过是把这些基本性质应用锤炼淬炼于自身,也就是练气的过程,但底子就还是这些。这就是啥啥精神的真正意义。在气论之下,没啥精神是虚无缥缈的。而都是气而已。情绪,行为,心识,都是气,自然天地人皆是气化,所以才可以相通。经云三才并蒂也。今人的毛病就是用脑太过,行动太少,都是思辨而缺少行动,那么都会喜欢哲学,喜欢理论,而不喜欢具体而微的动西,但真实恰恰在这些具体的东西中,而非理论里,这也是很少有专门气论立书的原因之一。所以了解气论,与其在书本中,不如在自然中,在行动中。然后再去看书,很多事就会清晰很多。光想看看书就如何理解气论是不可能的。所以真正的建议,就是做点实际和自然发生关系的事情,真正的去修身格物。

而我们追求真实,也活在这个真实自然当中,那么可以认真的体会这个自然,然后再用思考来加深这个体会。这本是两条腿走路,所以在修道的世界中,人有很多优势,一样有很多劣势,其中最大的劣势就是想太多的而忘记了自然本能。对于成精的别的修道生物来说,他们还保持着古人质朴,气论的观点根本没人教,也不用想。在那里就在哪里而已。但人呢?自己用自以为是的聪明开始了蒙上了双眼,然后开始盲人摸象,然后在脑子里构筑这个真实而已。所以人修道越来越难,越来越偏,走向的是离开的道路,而不是不离的道理。语言离开真实的演绎,是人类发展最大的弊病,一样还是离。不是不离。

言不如不言。其实在秦汉,这个的研究应用可以说是历史上的高潮,远超唐宋,罔论明清今朝了。但同样出现了过犹不及的问题。谶纬之乱就是气乱之异名。所以气学不该是一种普及的学问。也不可能普及。自然的真相永远不可能人人都了解。这是没办法的事。精深必然如此,越是脱离这个时代的学问,越难被人掌握。气论就是这样的学问。所以我们只是写点引导性的文章给有这个追求的真的能走下去的人看。这也是为啥不肯大规模推广的主要原因。因为流俗必坏。汉末之乱相去不远也。其实当我们重新把气论拿出来提倡华夏文明的独立性时已经是迫于无奈的不得已了。最好的其实是不知有之,用而不知,不知神之所以神的状态,无名之朴,上道也。不过实在没辙,那也不用避讳,该咋样就咋样吧。这就是我们其实也不愿意多讲气是咋回事的原因,因为这不是要用嘴说的。我给学生们讲都是事先说明,此事仅可自用,不可言人。为啥?他们还没有啥真正的体会呢,都是从我这里听来的思想演绎。可一可二不可三。所以慎言为上。

总有人问三天六天咋回事,总问什么败军鬼将之事,其实不过是这个大背景下的一种现象而已。不在这个背景下看这些现象,根本也不会理解到底发生了什么,无非是乱解经文而已。

务实:原来写过,很多在校学生,不管是高中还是大学,不管是硕士还是博士,都别一下子陷入这个远离时代,小众的学问。徐徐图之才是上上策。先把今人学问学好,尽可能培养自己专注的能力,尽可能的从现代教育,现代学问中汲取养分才是当务之急,也是尽职之意。而你明明学着现代学问,要以此毕业,却要明里暗里诋毁,这是错误的。我是有了完整现代教育后,不在那个学术环境后的行为。而且,实话实说,现代学问绝对不可小觑。我个人在现代体系学习中,科研工作中受益匪浅。但这不等于是搅合在一起,这两边的基础公设,基本认知都是不同的。但可以进行类比。但我们更看重的是,通过这些阶段而具备的各种能力和品行。所以算是磨刀不误砍柴功。比如经常答题的有几位学力深厚,思路清晰,我亦佩服非常。就是在这种体系下锻造出来的能力,一样用在别的学问仍然是可以的。^_^。所以还是那句话:别着急,等你有了自己的时间,自己的自由度,你可以随心所欲的去研究探索这个学问。现在主要还是打下基础,保证生存,强健身体,寻找同道最合适。格物治学没有个好身体心理是不可能的。所以目标放在务实之事上,而不是空泛的理论上才是我要讲的要点。^_^。那么这个时候就可引用庄子的心法,外化内不化。不和不应该提的人讲这些东西。低头深学就是了。而不是知道一点,就要到处宣扬。^_^

综上所述, 气论世界观确实宏大深奥精微,因为它就是自然本身啊。是真实的代名词^_^。而我们对于一般人的态度就是随意,你愿意唯物没问题,最安全,心理上问题会最少。不知就会屏蔽很多问题,知道鬼神,也没学明白,反而给自己惹一堆麻烦。不愿意或者已经开始接触了就唯识,唯神都无所谓的。我们没有逼着别人咋样的毛病。

能以气观之那是好事,不能也不勉强。这需要大量的实践和时间。人人都讲的时候,必然有问题,就是八九十年代气功大潮一样了。那么大概立论以导之就好了,能做到佛道分离,有些愿意走这条路就足够了。其余需要自行不断的探索。愿意深究之人必然是实践之人,反之才能深究。那么自然会很耐心的从各种方面探索归纳找寻这学问呗。那届时一切都会自然发生的。同气相求而已。半点不用力。

至于什么书上有?问题其实有点针对错了。具体的东西还在具体中。但还是可以说,汉代医学经典中最多。其次汉代八种易学也有。比如卦气中也有一些可以学习的部分。就连董先生的《春秋繁露》依然是蕴含着这个学问。所以才被人称为“阴阳家”哈。^_^。先秦两汉典籍中也散落着,但没有什么全篇讲这个的。我依然记得当年我师父给我讲为啥郑先生早年有术名,而诸葛亮能知东风等等的时候,那种耳目一新的感觉。云是啥,雨是啥,风是啥,全然和今人的想法不同。对于我这个现代人的冲击力是巨大的,至今难忘,但这么久过去了,我依然做不到呢。真的很难,但其实做到了,也就达到某种境地。在道教中会有一种特殊的称呼。

而道经中继承了这些观点,也都是散落在经典开篇之类。比如《玄纲论》也有类似《元气论》之类的,不过大都是简单一讲,就开始直接进入别的侧重点。所以也不见得满足大家要求,而就像文中提到的,张子《正蒙》以及理学等等文字都有气学的点滴精髓。大家都可以自己找来看。但中国的学问是实践的,而不是单纯理论的,文字说明的,所以大家大概知道咋学了吧。^_^。务实,学以致用,会帮助大家理解掌握抽象的概念。所以我们并非是简单的书本教育就可以的。这就是为什么带着学生各种“折腾”。对于,大家来说,现实地去专注于现在所学,在此基础上,锻炼身心,奠下基础知识和能力,这样一旦决定走这条路了,基本要求都达标,就会相对稳定扎实而比较快的上路哈。^_^。所以很遗憾,没有一本全面介绍气论的书,这种东西最好是别有,不然就会脱离气本身就是自然真实这种结论。因为中间会掺杂,早晚会掺杂太多的杂质,导致两者分离哈。^_^