至正经厄

昨天我们论语组历史最好的同学给大家讲历史,我中间去接了个电话,回来的时候看到公屏上有人问元代成吉思汗一开始对全真很优待,为啥后来全真如此没落。我就开始讲至正经厄的前因后果。最后匆匆收尾,是因为我讲不下去了。说到焚经的时候已经带哭腔了。大概真正能刺激到我的事就是这种吧。我们最在意的传承。呵呵。不过我掩盖的挺好,后来问学生都没听出来。^_^。不过后面的答疑过程我都有一种情绪在,所以说出了站在悬崖边上,不能后退的之类的话,可能也刺激到了同学,私下给我留言指出,谢谢哈。O(∩_∩)O哈哈~

这点确实是我不对哈,给大家道歉。情绪一起,必然言简意深,那么传达的时候难免有精确不到,偏颇之处。既然也录屏了,我还是先补上这篇,然后慢慢回答一些朋友私下的质问。^_^

至正经厄是三次辩论后的结果。时间跨度挺长的。我们先从全真早期兴盛的背景说起。

背景

当时间跨入1200年时,七真中只剩下四位。其中刘郝两位真人在1202年前后都羽化了,七真中只有王丘两位还在世。

丘真人作为全真第五代掌教,全面继承了前面王马潭刘的声望,和体玄大师王处一并称于世。王真人主要在金朝那边呆着。金庭对全真教可谓礼遇有加,不少就是王真人的本事撑着的。喝毒酒那段大家都从金庸小说上看过,事实也有此事。金人一开始也信番僧之言,赐王真人鸩酒,看看是不是真神仙。王真人喝了之后只好坐到池子里排毒,据说当时沸水如滚,毒是排了,王真人也没大事,但头发掉光了,不能再羽冠了。哎,佛道之争从来都没消停过,这些阴毒的招数不在少数。王真人历次都是金庭斋醮治病的主力,颇有神异效验,所以金国对全真越来越礼敬。但随着金朝国力衰败,地盘越来越少,全真教为了自身的发展有了其他的选择。

全真教一开始虽然提三教合一,但大部分北七真都是道教纯正的功夫居多。所以还是道门传承的。全真教起于微末,救助穷困遭难之人,在战乱中给人带来的希望,在北方民众中声望颇佳,各个朝廷都要拉拢他们。

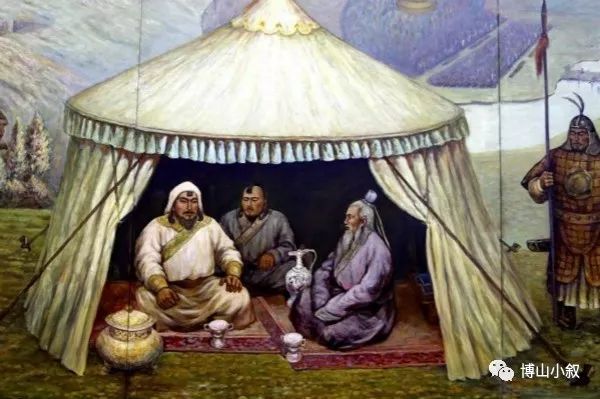

长春真人在山东传教。后来王真人登真,丘祖因为岁数最小,所以辞世晚了王真人十年。王真人羽化前后几年,金宋元都来请丘真人去,以增民望。那个时候金宋颓势已经很明显了,所以和金庭颇有交往的全真教主却就去了蒙古,不远万里来见成吉思汗,成吉思汗很高兴,说他别国都不去不见,就不远万里来见他,很高兴。丘真人回到:“山野奉诏而赴者,天也。”说是应天命而来的意思。两人从此一见如故,相谈甚欢。

后来在其后的一年多时间中,会面谈话12次,其中除了一两次是秘密事,都有记载,大家可以找来看,总体来说丘真人德高老实,谦退清净,又能审时度势,劝其止杀保生,暗合蒙古人崇信的萨满长生天之道。也是自然视野下的一种共鸣。成吉思汗给了他极高的礼遇,归还之时,赐了虎符,以玺成文,称之为神仙而不呼其名,这是空前的礼遇。丘真人回到燕京主持斋醮,成吉思汗不断发圣旨,给予帮助,天下人都知道丘神仙极得元庭青睐。全真教各种徭役赋税都减免很多。声望空前,地方极力扶助,世人追捧之风盛也。三年后,1227年丘真人和成吉思汗分别在六月七月去世。一代传奇就此终结。

之后清和尹真人继位全真掌教。但日常事务是李志常道长打理。元朝的继位者窝阔台也是和全真相交颇厚,李志常被聘为皇子师。后期被称为志常李公。

清和真人很有意思,当了十年几乎是甩手掌教后,快七十的时候隐退了,后来又隐修了13年才去世。和小说上的是完全不同的性子。不过说他甩手不管也不合适,他命宋德方道长编著《大元玄都宝藏》的时候,可是花了力气求来很多资源。所以全真早期不管是德行功绩声望都是斐然于世的。不过修这藏的时候,他们主要是把全真教的一些书放进去也是有目共睹之事,这和今人修藏一般无二,修藏为了把自家的书历史性的保存在道藏中,嘿嘿,这是为了全真成为后世道教正宗下的功夫,潜台词就是他们并不是,而且给后面的祸事埋下了伏笔。

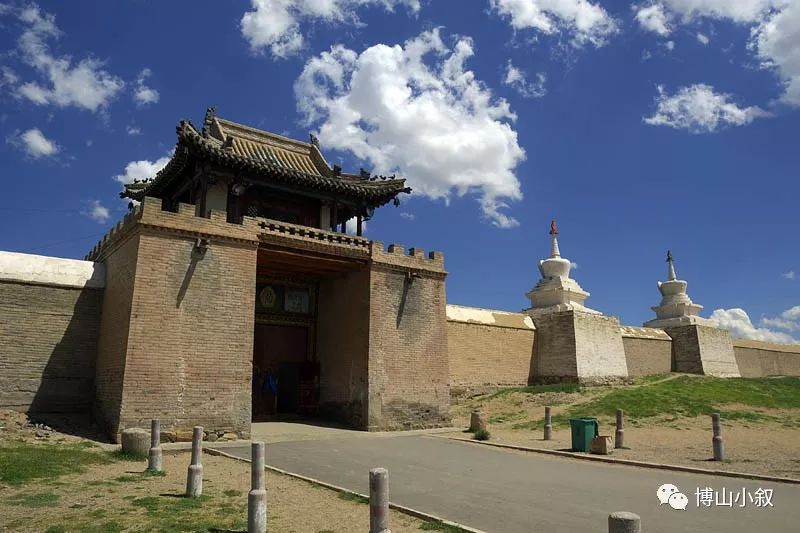

志常李公在教内地位一直都是与尹真人并称的,所以自然继位掌教,而且受到三代元庭的青睐,经常来往奔波于北京与和林之间,和林就是现在蒙古国首都乌兰巴托附近的哈拉和林。所以李公可以说是为了保持全真在政治上优势的大功臣。极度重视和元庭之间的关系。自然也得到很多。全真的扩张是极速的,李公在背后一直推动的。一直到了蒙哥当政的初期都是如此。元庭对于他的斋醮极为重视。

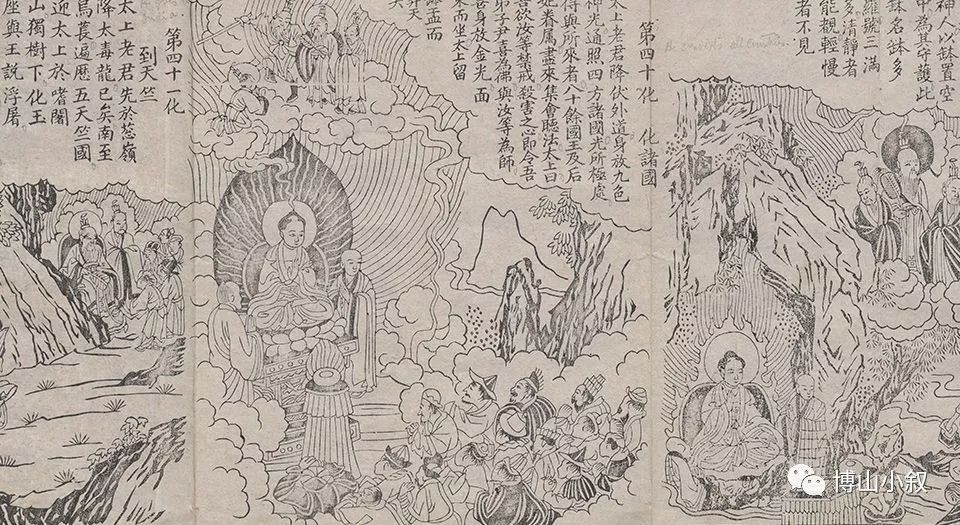

但在全真教大肆扩张的时候,衰败的根由已经埋下了伏笔。本来金元之际,战乱频繁,很多宫观庙宇都荒芜,全真教势大,接手也无不可,但慢慢的骄纵狂妄之徒日多,不学不修,入教就开始混的多了,以此谋生之事多也,再无全真七真宗风。不以修身为本之辈掌握权力。在民间开始了驱赶还有僧人的庙宇。强占庙宇而地方官不管,这种不公之事,这不是道教应该有的行为,可谓无德。而且李志常一心传教,全部心思都在维护和元庭关系上,明知此事而不加干涉。而且在编纂经文的时候造就出老子八十一化图有些地方极度贬低佛教,为了抑制佛教的复起。但远离事实,就造成了反动。就和现在所谓排佛的言论类似,不公也不对,偏激之极,有失正道。这种事是有前车之鉴的,全真道士到现在还有两个趋势,一种和稀泥,一种全力抹黑佛教。都是错的。这就是不知以史为鉴。我们和佛教有不同的基本世界观,可以辨别明理,可以区分,可以互相批评,但不能造谣,单纯的发泄情绪。夺利争名,否则都是邪门歪道。对待其他的宗教文明也该如此,不然的话,你和他们有啥区别,为了传教到处造谣编造有何意义吗?至于现在那些排佛以污言秽语其实也类似,不过提前预支华夏复兴的元气而已。智者所不为也。

辩论

全真这些作为引起很多僧人的不满,其中少林寺僧人福裕暗中收集证据,抓到了把柄,告到元庭。他暗中收集很久,有备而来,突然发难,找出很多确实造谣的证据。传到蒙哥面前,就发生了第一次至正辩论,有心算无心,福裕辩论中大占上风。志常以下无以应对,大败亏输。直接气病了。所以蒙哥下令销毁全真教印制的《老子八十一化图》,勒令全真道退还侵占寺庙,修复佛像之类的。这个时候只要按此办理,修身以德,严加管束教众当无后面的祸患。但全真道那个时候,在元庭治下宗教势力第一大,到手利益叫他们吐出去很难,就没有直接认错修正自己的问题。

第二年福裕乘胜追击,联系大批僧人汇聚和林,准备再次和全真教辩论,但这个时候李志常正月已经觉得大限将至,就和蒙哥辞行,僧人们要求论辩五月之时,他已经到了生死之际,教中事务多有变化,具体是啥,大家自行脑补。全真教此时无力迎战,也不够重视。所以没人到场,被判负。

后来第三年,和尚们继续要求辩论,又无人迎战。全真在元庭声望大跌。这连续两次弃权,既有内部掌教过世,教权纷争不断的问题,也有策略上想要蒙混过关的问题。而且其实全真教借鉴大量佛教理论,论起来只怕真的不如和尚们讲得好。其实三教合一,最占便宜的就是佛教,因为他们长于思辨。而华夏之道修行,不真实走到一定程度,没法子精微辨析这些借用说法的精微之处。都去发展宫观,扩张势力去了,学问精微不顾,修行不如其祖,自然难有作为。其实全真需要走到足够高的地方,才能分辨借用佛教中东西的精微。没有学问功行德行都极高的人在世间撑着,全真几乎就是大坑一个。全真教那个时候到底有没有这等人物都很难说了。事实证明有的话,也没有撑住场子。

第四年,佛教势力空前高涨,纠结了几乎所有宗派的首领人物要辩论化胡经和八十一化图,八思巴这个大元国师和当时的那摩国师都在其中。柿子捡软的捏,这帮人看全真不成了,都要反扑,也是对全真势大的一种反动吧。但用心殊为不善。这个时候李志常传的新掌教张志敬才真的掌握了教中事务。回过头来也准备了辩论,匆匆忙忙找了两百道士,但完全不是三百个和尚的对手,尤其是没有在下场名单中的八思巴突然发难,直接导致了全真一方哑口无言,大败而归。导致天长观17名道士落发为僧。第二次至正辩论全真失势,被要求焚烧化胡经和八十一化图。再次被要求退还僧人庙宇。这场辩论已经不是蒙哥主持,而是忽必烈。忽必烈本来就倾向藏密,从此更是完全倒向藏密。^_^。全真和元庭的关系开始将走入极度的下坡路中。三教合一的道观中要求佛像摆在正中间。次年在要求各地方把道经以及经版运到大都,在寺院前的焚经台当众销毁。勒令各个寺观书坊不得私藏。

蒙哥和忽必烈南征,这个退还焚经之事就没有真正的落实。蒙哥第二年死于流矢,忽必烈和人争位得胜,登了帝位。他是元初最有政治手腕的政治家,已经不是当年那个从草原走出来的充满野性,亲近自然,质朴血性的蒙古汉子了,所以气性上已经不是信奉长生天这种近乎自然的原始神灵,暗自与崇尚天道自然的道教不合了,而是被喇嘛教拐跑了,所以他极度崇信藏密喇嘛。八思巴也确实有本事,能造文字。所以教因人立,啥理论没有能做到的人物在,都是瞎掰。

这个时候八思巴等人统领总创院,也就是后来的宣政院。基本算是统管宗教的。首领一直都是藏僧担任。忽必烈至正十七年,再次诏令全真当时掌教祁志诚销毁伪经。这个时候还是单指上次说的那两本而不是整个道藏经典。忽必烈固然崇信藏密,但也还没有说对全真不客气的地步。只是多有限制,扶植正一,玄教等等都是为了平衡全真势力,收回了全真自立掌教的权利也是为了控制全真发展为了元庭服务。因为毕竟是汉人的宗教,全真要是借此成为反元的势力就是搬起石头砸自己的脚了。后来为了具体的退还庙宇之积怨,全真道人状告小和尚烧了长春宫(今白云观)库房,然后貌似还和僧人发生了械斗。这个大犯元庭忌讳。有查证是道士诬告(真假不知),但惹怒忽必烈。所以元庭对全真越来越不客气。直接处死当事人,道士所报损失财务数量原封陪给和尚。其实也是看出全真教很多年来的发展,底蕴渐渐深厚,忽必烈逐渐忌惮才对。

在这种背景下,有了至正十八年的第三次辩论。

第三次辩论的肇因是全真和佛教的利益和积怨。但内容已经不是全真一家之事,辩论的已经不是一两本经,而是整个玄都经藏了,有人上表说道经除了道德经外都是伪经。要求忽必烈下令焚毁伪经。忽必烈下令佛道第三次辩论。这下子不是全真一家之事,虽然是他们捅出来的篓子。修藏乱加东西,无礼侵占,势大作威,荒废修行,其实不符,导致不知精微,辩论不利,但终究是道门一员。尤其忽必烈要求正一天师,真大道掌教都参加考辩诸经真伪。

而且这次的性质已经和前两次完全不同了。前面两次是互辩,佛道之间可以有功有防,但这次,元庭的倾向性非常明显,就是针对道藏道经的审查,而且不光是和尚带头,而是直接由元庭官员领头。也就是说,只许和尚官员责难,道士只许分辨防守,而不准道士问难于和尚,已经不是拉偏架,而是直接下场群殴了。这态度非常明显了。但这个坑早先二十年全真已经挖了下去,其他道门宗师也无回天之力。十天下来,有守无攻,再加上裁判亲自下场,结果可想而知,不用什么神叨叨入火不焚的戏法,一定也是输定了。结论就是除了道德经,都被判作是伪经。呵呵。所以事后在长春宫殿前,直接焚毁了除了道德经之外道藏所有经本。还勒令各地方都要严格遵守焚毁道经之事。那个时代道藏就那么几部的,结果都遭了难。不知多少代道人的心血就因此事被付之一炬,其中的珍宝干货枚不胜举。其后三年元庭又立碑至正焚经之事,广布天下。从此。道教从名,从实,都一落千丈,正式进入最衰败时期的前期。

反思

我每次说到此处,写到这里,都鼻子发酸,昨天语音答疑,更是差点哭了出来。世人不知焚毁了什么,不知丢了什么,自然不知其中珍贵无比,不知这表面上的政治斗争下损失的多少世代先贤的呕心沥血的传承。不知为了那支脉小宗一时之利糟蹋了多少好东西,断了多少后人之路。自然毫无感觉,觉得我们小题大做。也只能说是无知而已,怪不得他们。

对全真不满,泰半源于此。其学其根不足以精,为了传教,为了扩张,极度热心政治,不重教化,重上不重下,重果不重根,重君王不重百姓,那么教众虽广,宫观虽多,不过骤雨狂风,一朝而逝。代价太高,等若无教,作恶不治,诬陷侵占,造作伪书,又与外道何异?早非七真时代的全真,不足一甲子就有此大祸,可想而知到底作成什么样了。

道教最大的功能应该是传承文明,钻研天道,登山育人。而不是简单传教传教,势力势力,扩张扩张。全真这么做,如果不是完全没有修行,只怕就是走上另外的道路才对。从尹真人的态度应该能看出来点眉目。这些不足为外人道也。所以从根上来讲,他们就有些地方不妥。有七真在还好办,但后来的没有那个本事,就不要铺那么大摊子。否则就有些东西变质了。这些我们都能理解宽慰。可以说服自己不去怪罪于他们。所以多有维护之言,替他们分说这些是修行不够,时代原因,为了保存干货等等。但每次想到至正焚毁的道经,眼泪就打转转,越写越兜不住,不禁掉下来。只怕从心里难以原谅他们为了自己一家作大,糟蹋了无数前辈道人的心血之过。别人理解不了的,但真知道里面是啥的人都会悲愤难抑,后人根本不知先代道法精粹,我们文明宏大精深,不知看似无聊的政治宗教斗争背后损失的是什么,是对后代子孙是多么的不负责。弄点三教合一的破烂就以为是宝贝,能赖的了谁?登山半途无路可走又能赖得了旁人吗?有一天,我真的想去问问全真诸子,你们真的是知道这些还这么选?还是不知呢?也许他们都已经不在,不过这个心结解了,我会再进一步吧。所以我做这些事,无非也为了有一天更进一步,解开自己的在意之事吧。

这次我写金光法的来历,再次深切感受到这个断层的巨大。金光的来历,法理,种种精微错谬不传久已。就连五代北宋出现的大金光咒都有法理之误,只是能用而已。不足以得进三天精微,这就是安史之乱造成的断层。此后一代不如一代,不少是过多参与政事造成的。大家不重视这些事,是根本不明白这对登山多么重要,差之毫厘谬以千里。囫囵吞枣,鱼目混珠,自欺欺人的说法多了去了。越往上走,就要越精微的清楚一些东西才可以。可这些东西亡于战火,败于人事,散于道人之手,叫后人何以登山?万世子孙何以得知世界的真相?我又如何能不悲从中来?所以后面讲起别的也带点情绪,有些话说的不够周全,才有朋友给我提意见吧。^_^,如此也好,我们慢慢分辨。

写这些倒不是仅仅为了我的小情怀,而是因为早晚有一天,道教和华夏之学还会迎来春天,我们也许不在此间了。但后人要以史为鉴,不能得志便猖狂,不能重上不重下,不能枉顾事实对待异种文明。真正的大道容得下他们,但前提是我们比他们强,比他们精粹,能够拆解他们,那么主体性自然在我们,自然可以叫他们之间和而不争,以保民生。做个好人要很强,做个能继承传统精髓的人要更强。这样那些东西才是养分而不是毒药。斯害也已。现在缺的就是这个修身为本的传承,缺的就是精微的学问,缺的就是牢不可破的登山大道根基。竟是些从事宗教事业之徒,那么再怎么弄无非也就是至正覆辙而已。登山不是一个事业,一个宗教能够涵盖,这些都有退休之说,但登山没有。这点和世俗的工作事业截然不同。我们人微力薄,但要做的也是这个。很难,很漫长,但我们也不着急,太着急的后果有前车之鉴,历历在目,实不敢为也。那么真正切实践行者,蹒跚起步,十年二十年三十年五十年之后,终究会有人能达到我们的要求吧,^_^。